日時 2016年1月23日(土)

場所 清泉女子大学 東京都品川区東五反田 3-16-21 地図はこちら

学術・事例大会は2014年12月13日に第1回を開催し、今回で2回目になる。今回の共通論題は「地球から見た人間・人間から見た地球~地球とのつきあい方を科学する~」である。会員の方々の他、非会員、学生もたくさん参加していただき、登録した参加者数は94名に上った。それぞれのセッションでは時間いっぱいまで活発な意見が交わされた。

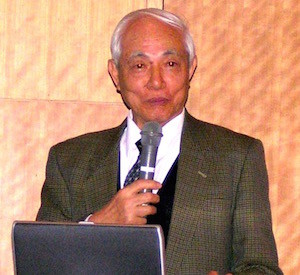

石井吉徳(故人)

(東京大学名誉教授、元国立環境研究所所長)

原田雅樹

(清泉女子大学)

八幡暁

(海洋冒険家)

司会進行: 山本達也(もったいない学会理事)

参加者 : 約90名

「有限な地球において無限成長はあり得ない」というシンプルでありながら、人類への強い警告でもあったローマクラブによる報告書『成長の限界』から約40 年を経て、いよいよその警告が現実のものになりつつあるように見受けられる。現代文明の根幹をなす原油についても在来型油田からの産出ピークは、すでに過ぎてしまった。

こうした現状の中、果たして「生物としての人間」は、この地球上でどのように振る舞い、どのように生きていくべきなのだろうか。本セッションでは、こうした21 世紀を生きる全人類にとって極めて重要かつ根本的な問いに対して、「地球物理学者の視点」、「哲学者およびカトリックの神父としての視点」、「海洋冒険家からの視点」という分野も過去の経験もまったく異なる3 名の論者をお迎えし、「人間と地球とのつきあい方」について科学的な視点から迫っていく。

―発表資料―

「哲学者および神父の視点から」 原田雅樹(清泉女子大学)

―発表資料―

「海洋冒険家の視点から」 八幡暁(海洋冒険家)

3名の登壇者による講演の後、各講演へのコメントや全体を通しての感想が、それぞれの講演者から述べられた。

講演者間の質疑応答の様子。

(文責:山本達也)

13 時30 分~15 時15 分 (2 号館3階231 教室)

コーディネーター: 大谷正幸(金沢美術工芸大学)

司会者 : 山本達也(清泉女子大学)

参加者 : 約30名

「変革の行動を促す『もったいない学』の一分野に関する試論」

「脳内物質」の視点からこの問題に迫った。

―発表資料―

長谷川浩(福島県喜多方市在住・農学博士)

「持続可能な生き方としての食べ物とエネルギーの自産自消」

「有機農業」および「地産地消」の取り組みの具体的な様子からこの問題に迫った。

―発表資料―

辻村琴美(新江州(株)循環型社会システム研究所)

「滋賀県立大学地域資源・エネルギーコーディネーター育成プログラム(USP-RREC)の取り組み」

滋賀県における大学を中心とした市民教育の視点からこの問題へと迫っていった。

―発表資料―

討論者:大谷正幸(金沢美術工芸大学)

報告者は討論者からの質問に答え、フロアからの質問を受け付けた。

「行動に移す人と移さない人の違いはないか」、「知る」ことからはじめなくてはいけないのではないか、まだ「知らない」という人が多いのが実情ではないかなど、活発な議論が交わされた。

13 時15 分~15 時15 分 (2 号館2 階225 教室)

コーディネーター:大久保泰邦(産業技術総合研究所)

参加者:約40名

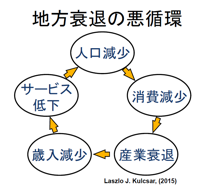

しかし地方では人口減少、消費の減少、産業の衰退、収入・税金の減少、医療・教育などの公共サービスの衰退、さらなる人口減少といった悪循環が起こっており、地方は衰退する一方となっている。この悪循環を断ち切る手段として再生可能エネルギー開発は使えないだろうか。例えば、地熱による観光産業の発展を軸とした雇用創出、消費の拡大である。再生可能エネルギーを使ったヘルスケアを充実させたスマートシティーを作り、移住者を増やし、人口増を目指すことも一案である。

ここではバイオマス資源などの再生可能エネルギーの利用、温暖化などを議論し、地方衰退の悪循環を断ち切る手段を考える。

大久保泰邦(産業技術総合研究所)

―発表資料―

地方衰退は日本ばかりでなく、欧米でも起こっている現象であり、その対策が問われている。

ヨーロッパにおける実践では、農業への助成金など地方への経済支援、明るいイメージ作りを行い、観光産業を活性化する試みなどが行われている。

また文化施設やヘルスケア施設を充実させ、退職者に魅力のある町づくりを行って移住者を呼び込む試みも行われ、成功しているカウンティ―もあるとのことである。

日本でエネルギー開発による地方を活性化させる手段はないかと考えた。思いつきではあるが、以下はどうか。

• 地熱による観光産業の発展を軸とした雇用創出、消費の拡大

• 再生可能エネルギーを使った明るいイメージのスマートシティーによる移住者増加

• バイオマスエネルギー生産による経済活性化

「持続可能・地方分散型社会構築の実践」

―発表資料―

石川 宏(ナチュラル研究所)

「10年間の気象観測と歴史上の気候変動から温暖化を考察する」

―発表資料―

廿日出 郁夫(竹文化振興協会広島県支部会員)

「平成竹取物語」

―発表資料―(PDF)

―パワーポイント資料―

合田 真(日本植物燃料株式会社)

「辺境からの新社会システム構築:アフリカからの実践」

―発表資料―

討論:

司会:大久保泰邦(産業技術総合研究所、もったいない学会副会長)

パネラー

芦田 譲(京都大学名誉教授)

石川 宏(ナチュラル研究所)

廿日出 郁夫(竹文化振興協会広島県支部会員)

合田 真(日本植物燃料株式会社)

久保田 宏(東京工業大学名誉教授)

―発表資料―

討論の概要

固定価格買取制度(FIT)は地方で再生可能エネルギーによる電力作りを助成している。しかしそれは中央の資本家が地方の適地に太陽光や風力の発電所を設置し、儲ける制度で、本当の意味での地方活性化にはなっていないのではないか。

政府の政策は電力開発が中心であるが、再生可能エネルギーだけでは適地がなくなり、いつかは行き詰るであろう。

電力でなく、機械エネルギーあるいは熱として利用する手段を考えるべきである。

人口減少をくいとめるためには、若者が魅力を感じる場所にする必要がある。その方法は美味しい農作物を作ること、楽しい職場を作ることである。

合田氏の発表の様子。

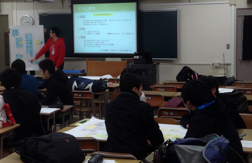

13 時30 分~15 時15 分 (2 号館2 階226 教室)

コーディネーター:鈴木秀顕(ノースアジア大学)

参加者:15名(主にノースアジア大学の学生)

議論はワールドカフェ形式とし、21 世紀型社会を学ぶための素養を蓄える方策を検討する。

「もったいない学体系のフレームワークに関する考察―サービスマーケティング論・コンテンツ産業論の観点から―」

―発表資料―

流れ:

①鈴木がこれまでの日本社会の流れについて講演、教育の仕組みに対する問題点を指摘。

②メンバーを3グループに分け、課題をもとにワールドカフェ形式で議論。

課題は「100年先の社会を考えて」

【仮説】

今の社会における失敗を考える→何かもったいないことはないか?

今の社会で不便だなーと思うこと

今の社会でこれがあったら便利だなー

【検証】

なぜ、失敗と思うのか?

こんな経験、こんな経験・・・・・経験則をまとめる。(どんな視点で?)

【結論】

その失敗で得られたもの、失ったもの

そこから見えるこれからの社会

望んでいきたい予想されるこれからの社会像

行うべきこれからの行動

→ここでの結論は、何年かごとに改めて検証する。

③議論結果について、各グループのファシリテーターが発表。

【まとめられたテーマ】

A:スポーツ・教育・交通・経済・ネット

B:個人の失敗・自己実現(理想)・健康・ルールへの不満・災い・経済の失敗・平和

C:交通・学校・行動・性格・社会的

以上のようなテーマで、次なる行動に対する議論がされた。

「21 世紀型社会を学ぶための素養を蓄える方策の検討」:省エネのジレンマを考える

15 時30 分~17 時15 分 (2 号館3 階232 教室)

コーディネーター:大場紀章((株)テクノバ)

参加者:7名

しかし、前者はお金もかかればゴミも増える。後者は、我慢をしすぎれば健康を害する。このように、省エネとは単純にエネルギー使用量を減らしさえすればよいというものではない。このセッションでは、こうした省エネのジレンマについて考え、何を大切にしなければならないのかを議論する。

「省エネルギーのジレンマを考える」

―発表資料―

ワークショップ:

「無理せず楽しく省エネするには?」をテーマとして、ジレンマに陥らない為にはどのように考えれば良いのかを議論する。

2.発表アイデアの決定(10分)

3.プレゼン競争(一人1分)

4.リフレクション

最も良いと感じた自分以外のアイデアに投票。その結果7番のアイデアがトップになった。

ワークショップの様子。

15 時30 分~17 時15 分(2 号館3 階231 教室)

コーディネーター:松久 寛(京都大学名誉教授・縮小社会研究会代表理事)

司会者:五十嵐 敏郎

参加者:約50名

世界には100 年分の化石燃料があるとされているが、年率5%の成長を続けると39 年で枯渇する。その前に、貧富の差が拡大し、取り合いの戦争が発生する。縮小が唯一の解決法である。年率1%で縮小すると、永遠に100 年分の資源がある。それ以上に縮小すると、残存可採年数は毎年増加する。

そこで、縮小をベースにした社会のあり方であるが、価値観の転換と分配などの社会システムの変更によって、幸せな社会を築くことが可能である。いろんな分野の人が集まり、縮小社会について議論する。

基調講演:松久 寛 (縮小社会研究会代表理事)

「縮小社会の必然性」

―発表資料―

「エゴとお金の構造と縮小社会」

瀬野喜代(荒川区会議員)

「政治で縮小を言えるのか」

―発表資料―

山本達也(清泉女子大学)

「縮小社会における情報と民主主義」

―発表資料―

新津尚子(幸せ経済社会研究所)

「縮小社会における幸せとは」

―発表資料―

松久氏の基調講演と4名の報告者による講演の後、引き続き講演者によるパネルディスカッションが行われた。

講演のタイトルからわかるように、政治、経済、情報発信や就活に絡めた若者の意識問題まで多方面の問題が取り上げられ、もったいないという考えを広め、縮小社会を築いていくには幅広い取り組みが必要なことがうかがえた。

時間が1時間45分と限られていたので、事前にコーディネーターと打ち合わせ、基調講演は20分、講演は各10分と無茶なお願いをしたが、限られた時間の中で要点をかいつまんで話していただき、参加者は講演者の話したいことをある程度理解いただいたのではないか。

パネルディスカッションで、他のパネラーの講演を聞いたうえで自分の講演の補足をした。時間が限られていたので、一言ずつ話しをし、パネラー間のディスカッション抜きでフロアーとの質疑応答に入った。今回は、できる限りフロアーからの質問時間を多く取ることをめざし、20分の質疑応答時間が確保でき、約10件の質疑応答が行われた。

全体の印象:

時間が限られる中で、広範囲の話題について多くの基本的な問題が提起された。一例をあげると、新津氏の話では、「若い人は個人の生活を重視する企業への就職を求めている」ということだが、縮小社会は若い人の方が受け入れるのではないかという希望を持つことができた。フロアーとの質疑応答では活発な議論がおこなわれた。その点では、予定通りだが、提起された問題はそれぞれもっと時間をかけて討議すべきであり、少し消化不良であった。本来は、フロアーからの質問を契機に、フロアー間やフロアーとパネラー、パネラー間で議論が発展していくことが理想であるが、今回はフロアーとパネラー間の質疑応答になってしまったことが残念である。ただ、その後に行われた懇親会で、質疑応答の続きが行われたのではないかと想像している。

なお、このセッションは、一般社団法人都市生活者の農力向上委員会代表理事でオルタナ特集記者/ソーシャル・ユーチューバーの西村豊氏がネットアップを前提とした動画撮影取材をされた。

松久氏の発表の様子(村上ゆい氏提供)。

パネルディスカッションの様子(松久寛氏提供)。

コメントを残す